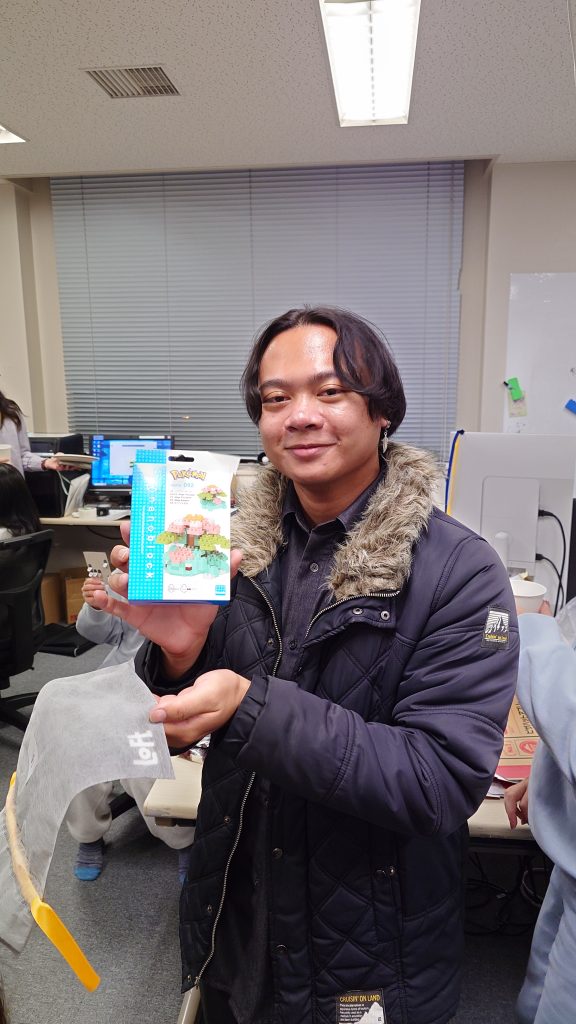

2025年12月19日に,研究室内にて毎年恒例となっている情報ゼミの活動の一環として,プレゼント交換会を開催しました.

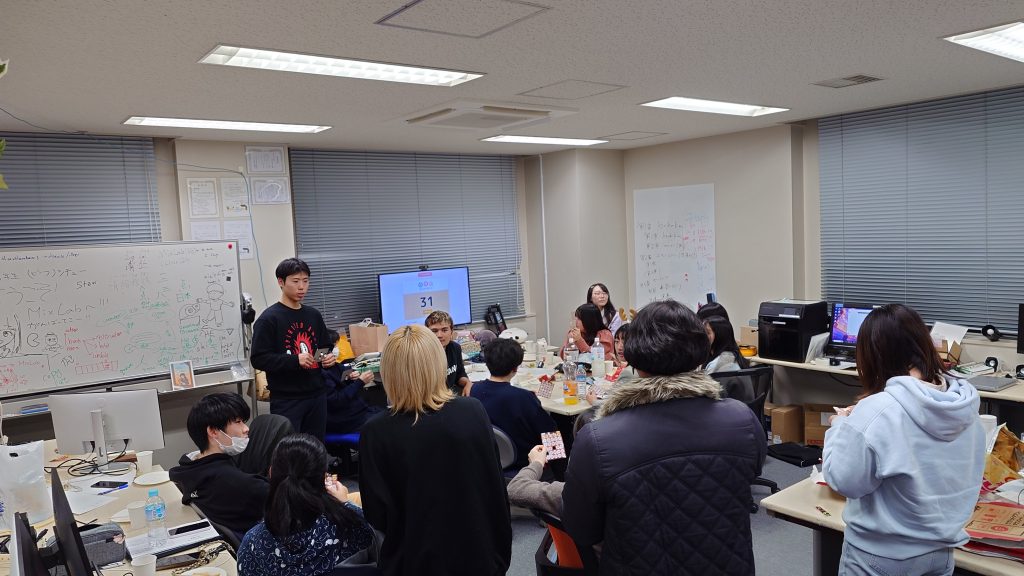

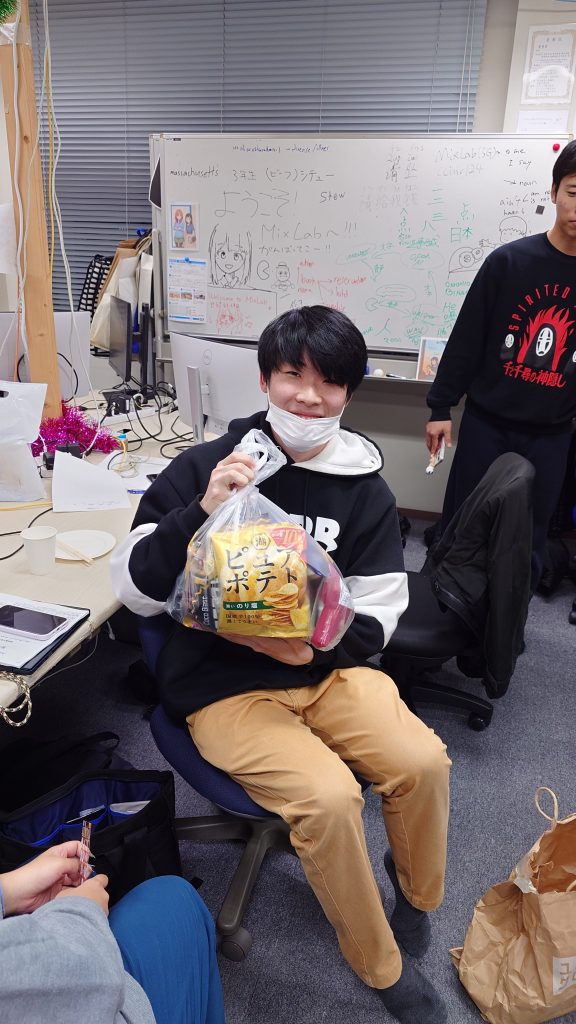

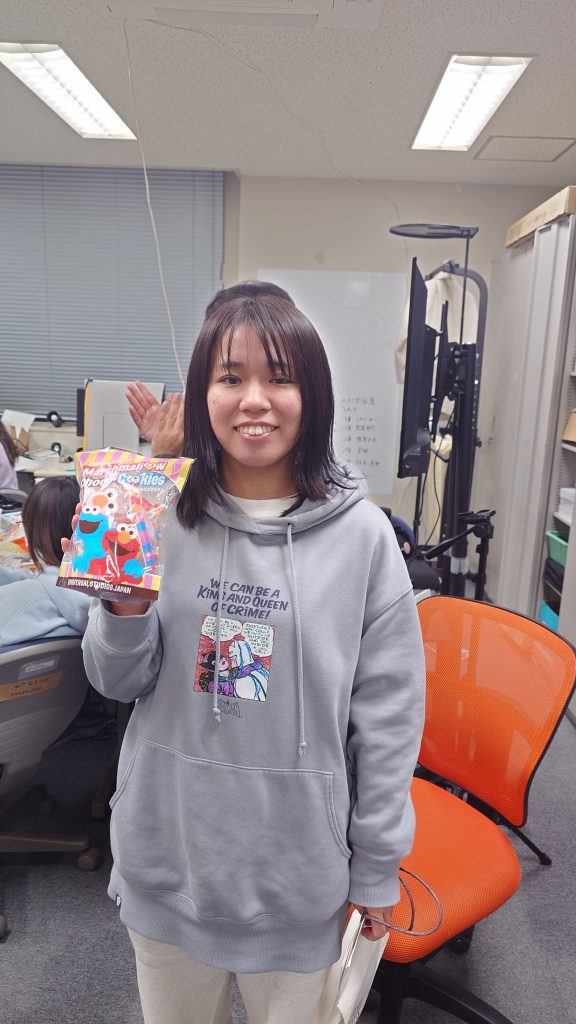

当日は研究室メンバー約20名が参加し,1人1000円までのプレゼントを持ち寄って,ビンゴ大会形式で交換を行いました.

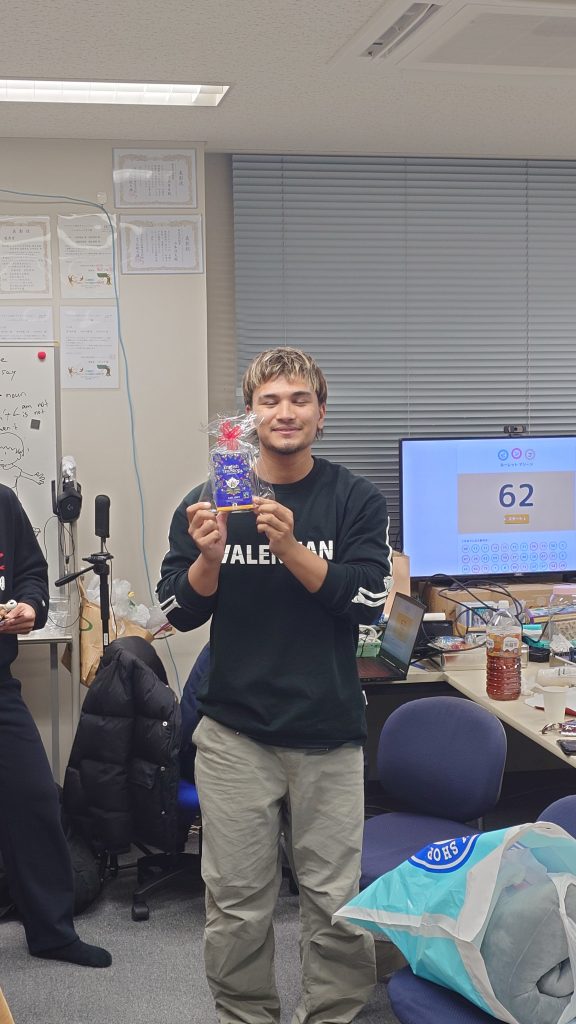

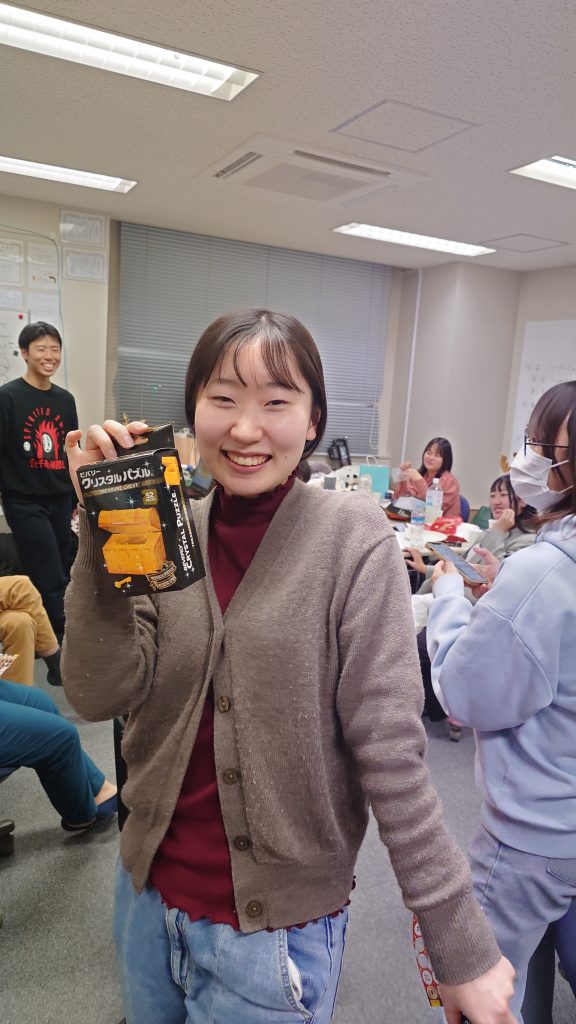

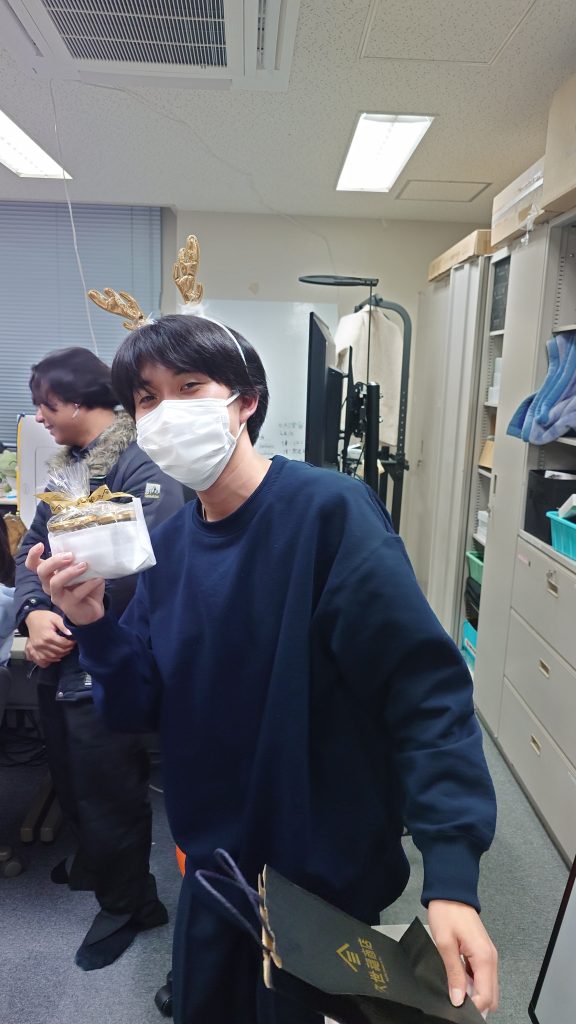

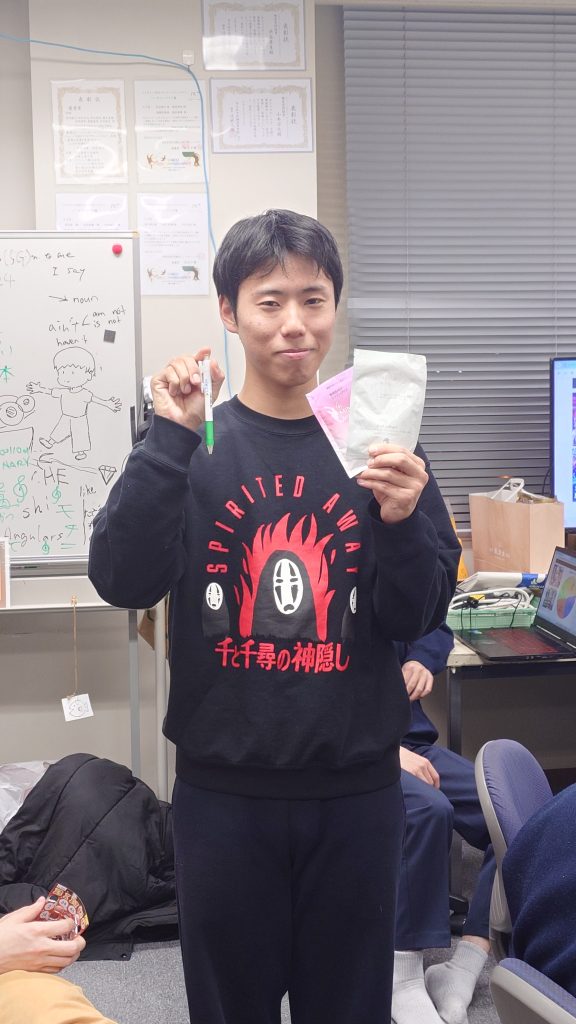

ビンゴカードを片手に番号が読み上げられるたびに歓声が上がり,何が当たるかわからないワクワク感で会場は終始にぎやかな雰囲気に包まれていました.

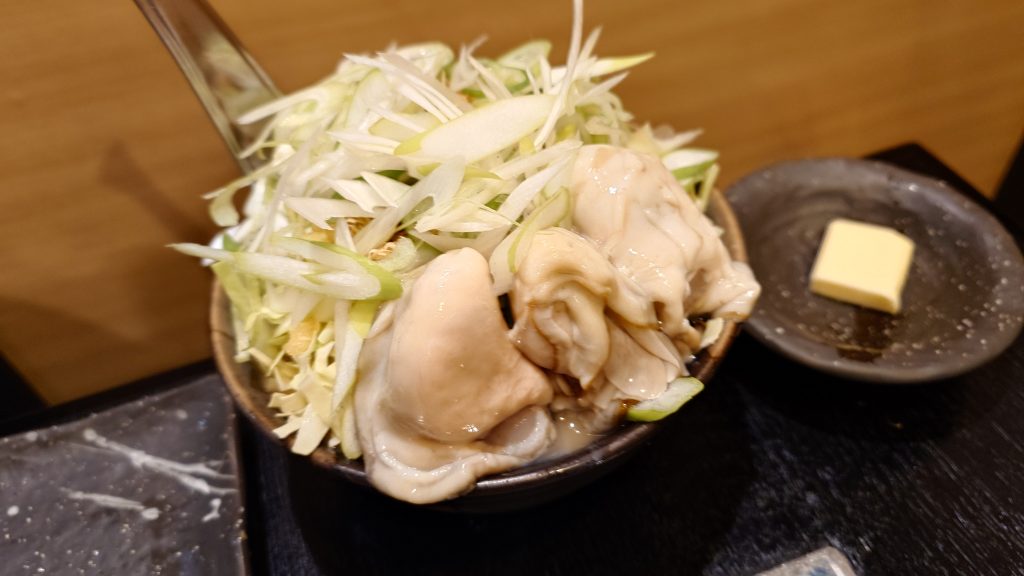

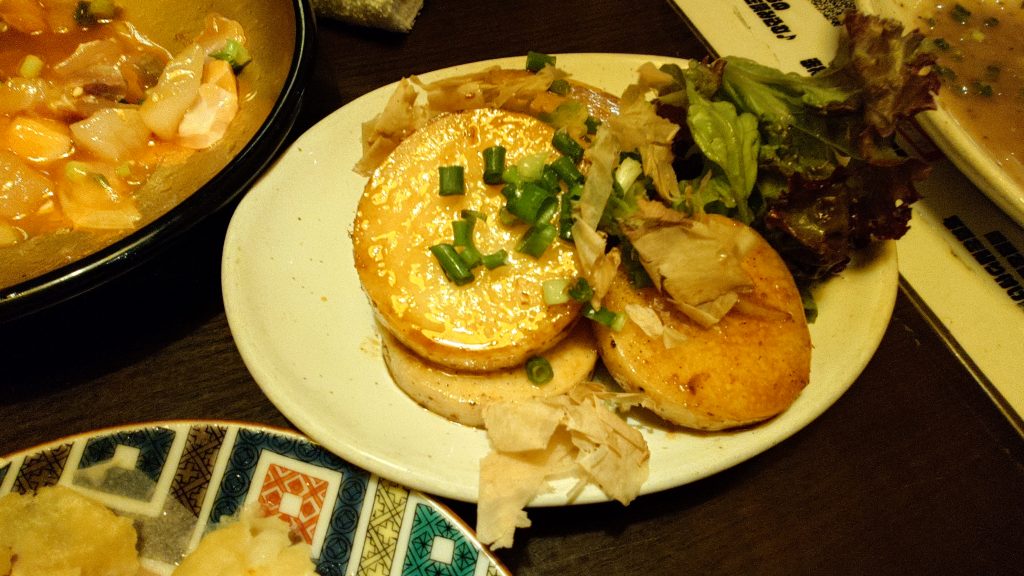

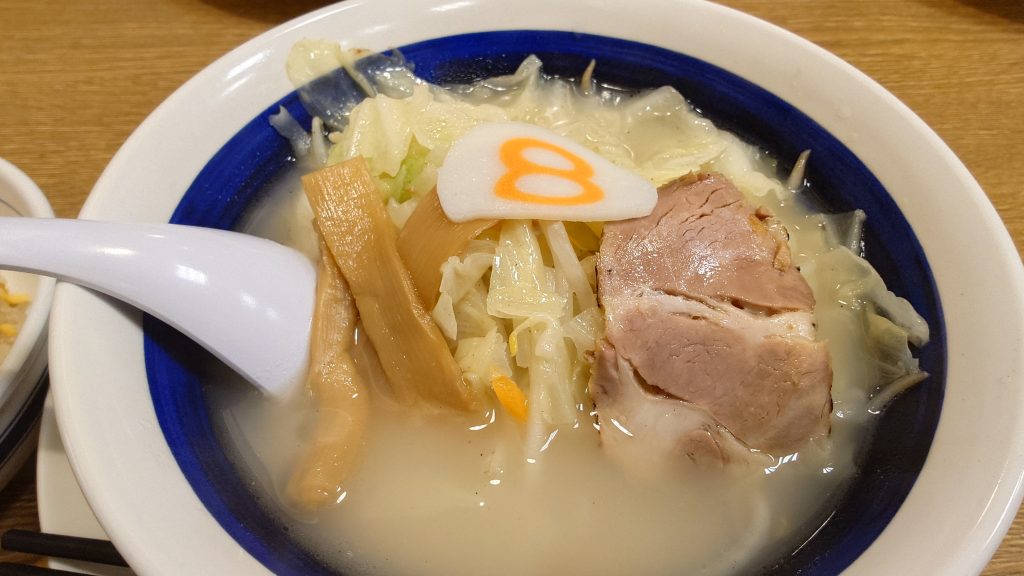

今回はピザも注文し,食事を楽しみながらゲームを進めることで,普段の研究やゼミとは少し違ったリラックスした時間を共有することができました.

このプレゼント交換会は,研究室内の交流を深めると同時に,1年の活動を振り返る区切りとしての役割も果たしています.

今年の研究室における忘年会のような位置づけとして,笑顔の多いひとときとなり,来年の研究活動への良いモチベーションにつながるイベントとなりました.