2025年9月7日、兵庫県洲本市が主催するイベント

「すもとまなびPLUS~VRで学ぶ!防災体験講座」 に参加しました!

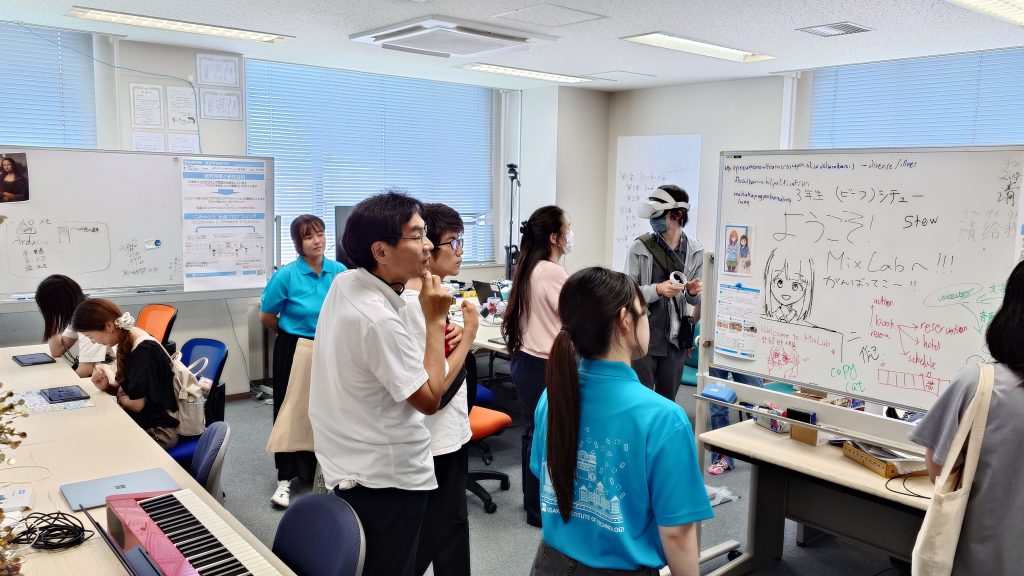

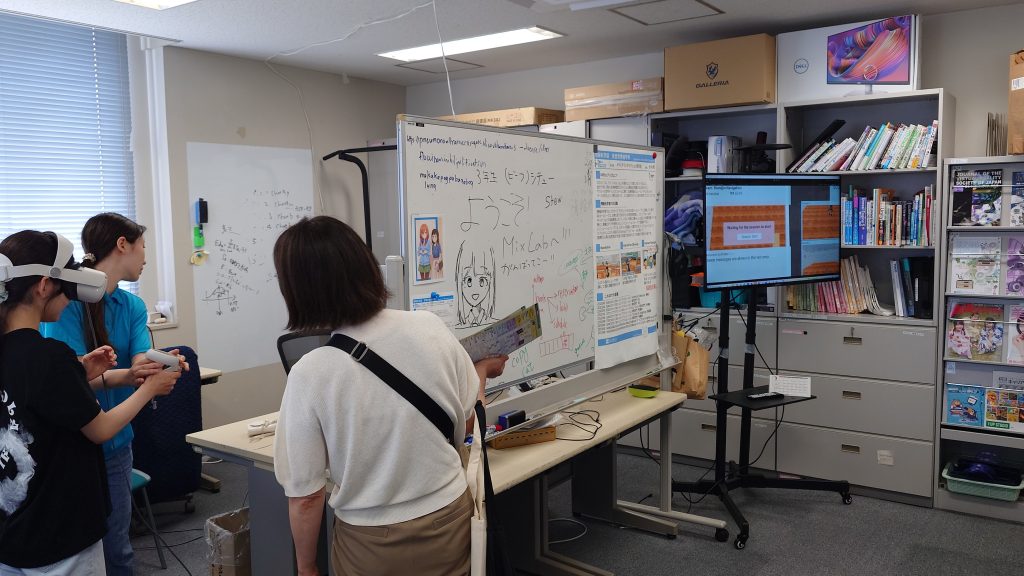

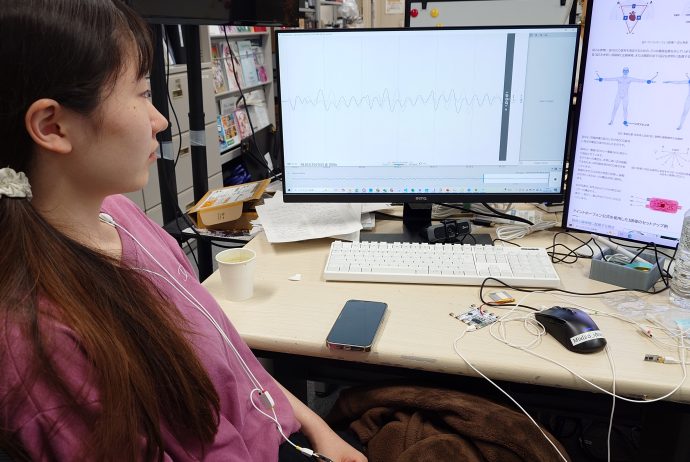

当研究室では、開発中の防災体験アプリ「MetaDeVA(メタディーヴァ)」を使用し、VRを通して地震や避難行動などを体験できる防災学習を実施しました。

今回は、講座のサポートメンバーとして、B4の原 光希さんとB3の学生全員が参加しました。

子どもから高齢者まで多くの参加者が集まり、ヘッドマウントディスプレイを通して“まるでその場にいるような”臨場感のある防災体験を楽しんでいました。

参加者の「すごい!」「本当に揺れてるみたい!」という声に、学生たちも笑顔でサポート。

3回の公演を通して、多くの方に防災の大切さとVRの可能性を伝えることができました。

イベント後は、淡路島ならではの美味しいスイーツや地元料理を満喫し、宿泊先のホテルでは温泉でリラックス♨️。

学びと交流、そして癒しが詰まった充実の出張となりました。