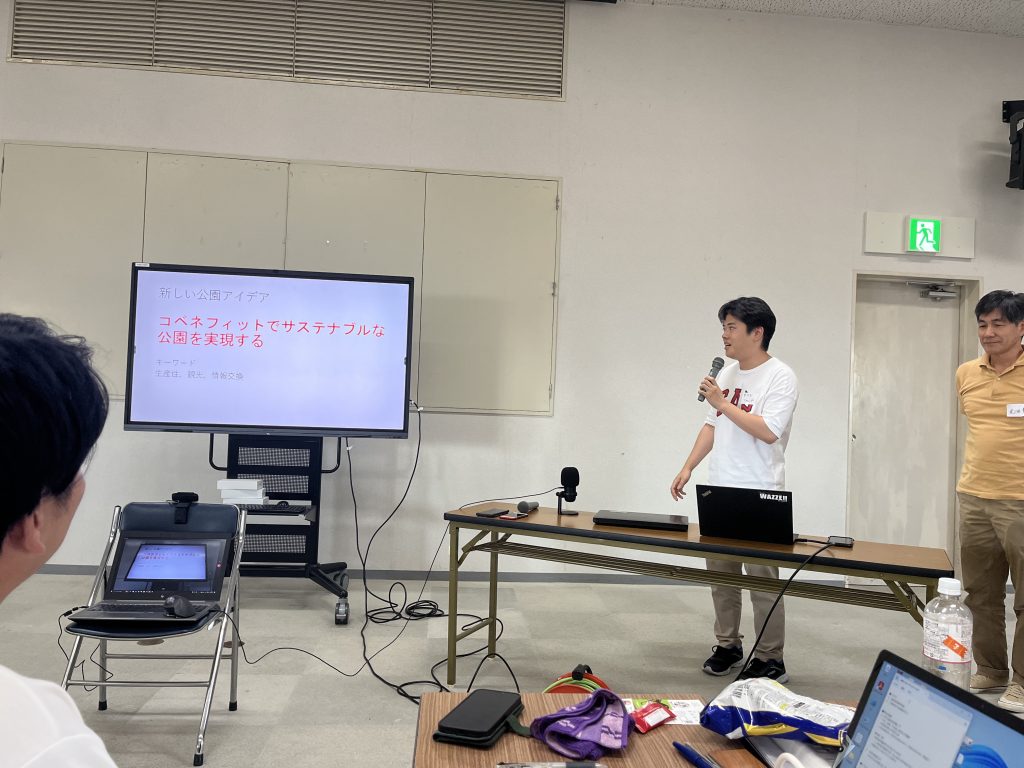

2024年1月27日に枚方市教育委員会主催のGIGAフェス2023に、昨年度から引き続き2年連続で研究室からワークショップを開催しました。

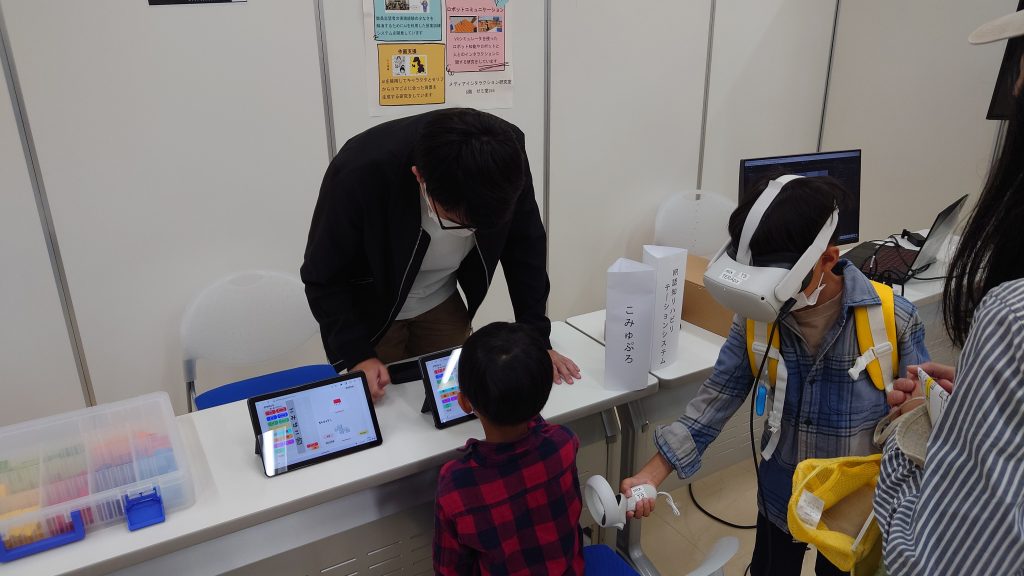

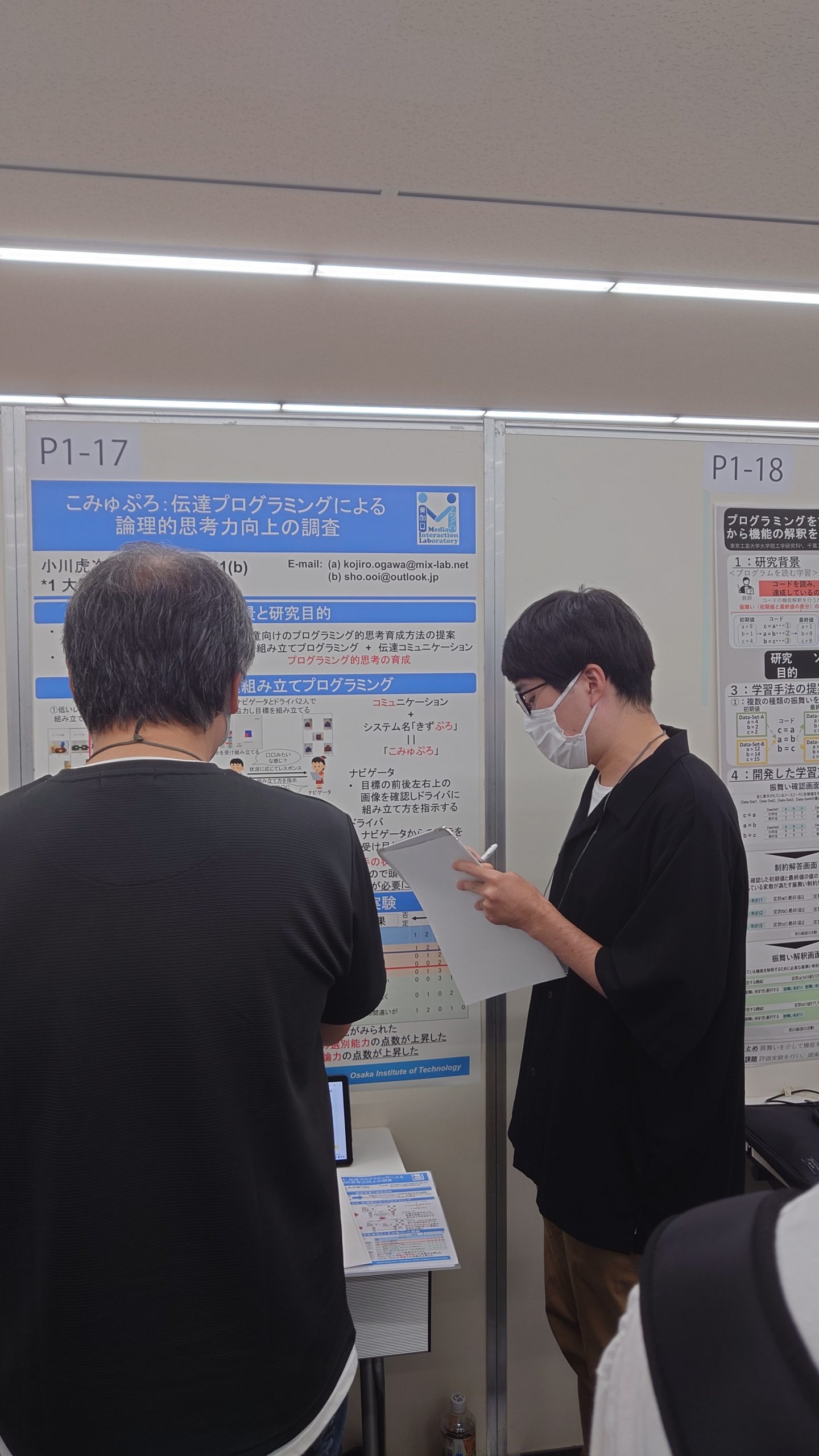

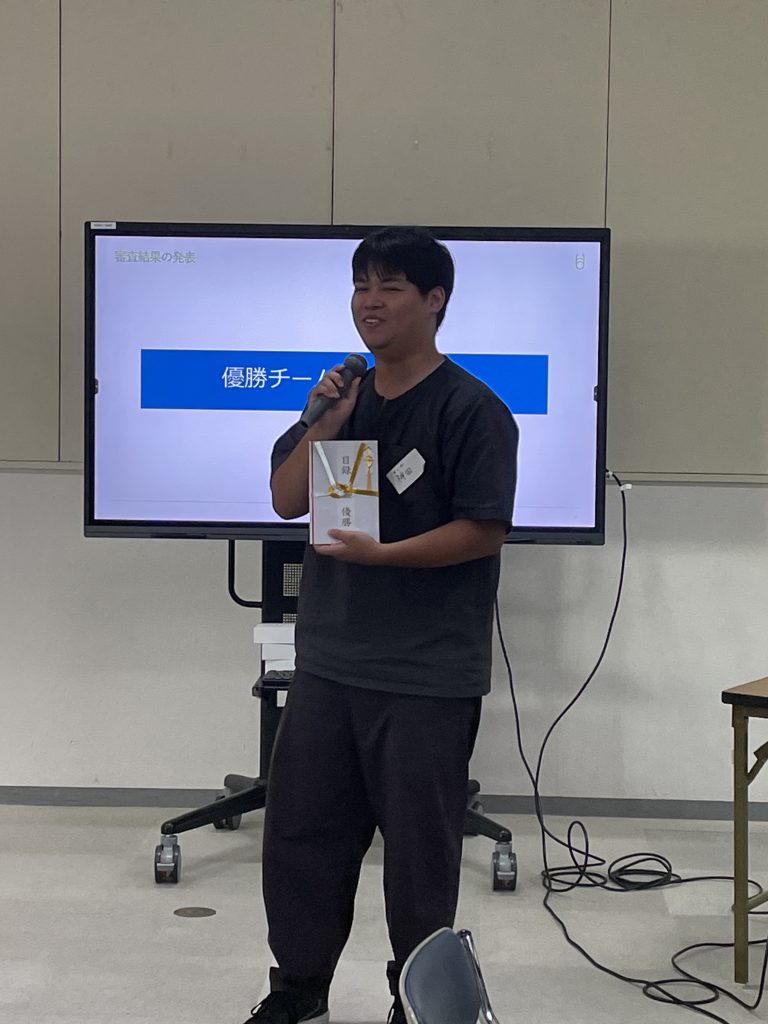

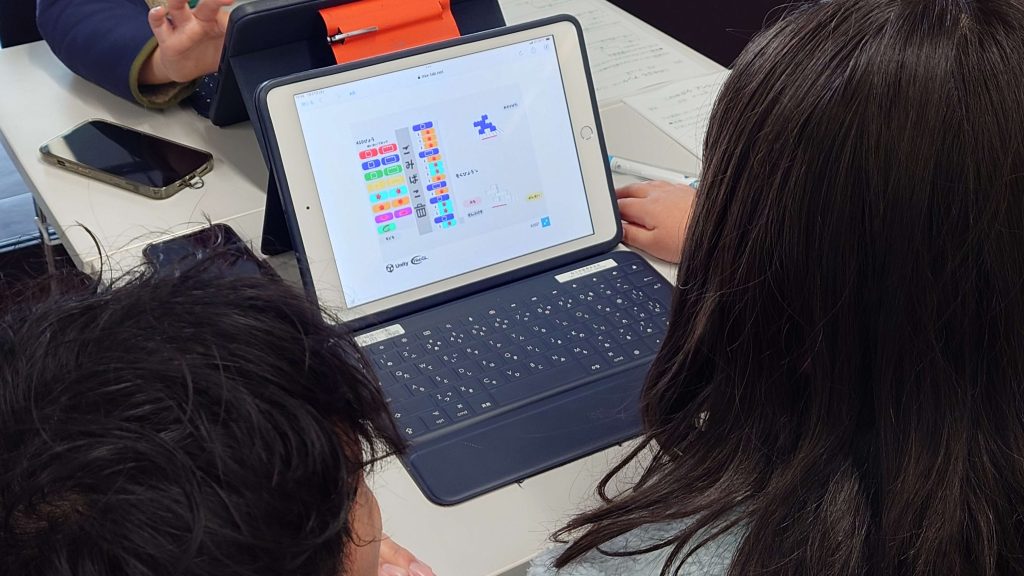

今年のテーマは「ことばで伝えるプログラミング」ということで、研究室の小川虎次郎が研究開発している「こみゅぷろ」を体験してもらいました。

子どもたちは言葉で相手に伝える難しさを体験しつつも、ブロックを組み立てるということには熱心で夢中になって取り組んでくれました。

また、ワークショップ途中には、オープニングセレモニーで登壇されていました吉本芸人の祇園さんも来られて、簡単なインタビューを受けたり、内容についても良いリアクションを頂きました!